Die Rochuskapelle: Ziel der Pestprozession in Eslohe

# Die sage von den vierzehn nothelfern

Wenn sich einmal im Jahr von der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Eslohe aus die Pestprozession in Bewegung setzt, wird eine alte Tradition gepflegt. Jedoch in diesem Jahr, 2020, musste diese ausgerechnet wegen der Coronavirus-Epidemie ausbleiben. Die Pestprozession wurde stets am Sonntag nach Mariä Geburt, Anfang September, in Eslohe durchgeführt. Dabei führt der Weg der Prozessionsteilnehmer bergauf zur sagenumwobenen Rochuskapelle (Kapelle St. Rochus zu den hl. fünf Wunden). Diese steht einsam und malerisch auf der Anhöhe des Steltenbergs.

Ein Akt der Buße

Dem Prozessionszug, begleitet vom Spiel einer Blaskapelle und dem Gesang der Gläubigen, geht der Pfarrer mit dem Allerheiligsten voraus, begleitet von Männern des Kirchenvorstandes, die den „Himmel“ tragen. An warmen Spätsommertagen wird das Ganze zu einer schweißtreibenden Angelegenheit und so zu einem Akt der Buße für jeden gläubigen Teilnehmer. Doch wem ist dabei recht bewusst, dass diese Kraftanstrengung einen Hauch der Geschichte widerspiegelt, die über den Bau dieser Prozessionskapelle überliefert ist?

Das kleine bronzene Glöcklein, das seit 1769 im Dachreiter hängt und von dem Glockengießer W. Stockey gefertigt wurde, empfängt mit seinem Geläut die Prozessionsgesellschaft und lädt diese zur Messfeier unter freiem Himmel ein. Die wird hier zu Ehren des Heiligen Rochus (1295 – 1327), dem Schutzheiligen gegen Pest und Seuchen, zelebriert. Seit wann diese Prozession, im Volksmund „Pestprozession“ genannt, abgehalten wird, ist nicht überliefert. Auch ist umstritten, ob sie stets als Bittprozession an den Heiligen bestanden hat. Der historisch bewanderte Pfarrer Johannes Dornseiffer hat in seinem 1896 erschienenen Buch „Geschichtliches über Eslohe“ vermutet, dass die Prozession schon vor der 1633 wütenden Pest bestanden habe. Ein Gelübde (Versprechen) mag damals zum Bau der Kapelle geführt haben. Wann dies geschah, ist aber nicht bekannt. Die neben der rundbogigen Eingangstür stehende Jahreszahl 1637 markiert das Ende der Pest oder das Baujahr. Auch an der inneren Empore im westlichen Teil der Rochuskapelle finden sich hineingeschnitzte Lettern in Latein mit der Datumsangabe „Anno Domini 1637, 9. Septemb.“ Vermutlich wurde aber die Empore zu einem späteren Zeitpunkt eingebaut und entstammt nicht dem Zeitpunkt des Kapellenbaus. Aussagende Urkunden fehlen dazu.

Auf Pastoralreisen

Historisch gesichert ist jedoch der Tag der Konsekration durch den im sauerländischen Hachen aufgewachsenen Paderborner Weihbischof Bernhard Frick. Kurz vor Ende des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648) bereiste dieser zwischen 1645 und 1649 sechsmal das Herzogtum Westfalen, suchte dabei 158 verschiedene Orte auf, konsekrierte 172 Altäre und spendete 47.199 Personen die Firmung. Im September 1647 suchte er die Pfarrei in Eslohe auf.

Der Weihe des St.-Martinus-Altares in der Kapelle „Zum Hause“ in der Pfarrei Eslohe am Sonntag, den 5.9.1647, folgte am nächsten Tag die Weihe des Margaretenaltars in Hengsbeck, wo auch neun Personen gefirmt wurden. Am gleichen Tage war Kapellen- und Altarweihe in Bremscheid. Am darauffolgenden Tag, dem 7.9., führte sein Weg nach Sallinghausen, wo Reliquien der Brüder Ewalde in den Altar „eingelassen“ wurden. Das Fest „Maria Geburt“, welches immer am 8. September gefeiert wird, war ausgezeichnet durch die Kapellen- und Altarweihe St. Rochus „auf dem Berge bei Eslohe“, wo er Kreuzreliquien hinterlegte. Nachdem das ganze Volk von dort zur Pfarrkirche zurückgekehrt war, wurden 588 Personen gefirmt. So überliefert es Fricks Visitationsbericht.

Beharrlichkeit

Gerne möchten wir der Legende vom Bau der Rochuskapelle auf der Anhöhe bei Eslohe Glauben schenken, auch weil sie die „Beharrlichkeit“ der Menschen als eine Grundvoraussetzung fürs Überleben zum Mittelpunkt ihrer Aussage macht. „Beharrlichkeit“ ist auch Überschrift eines Berichts in der 2020 erschienen Broschüre „Sauerland-Seelenorte“. Die Rochuskapelle wird darin als „Seelenort“ erkannt. Der Autor Michael Gleich, ein gebürtiger Sauerländer, erzählt darin mit der hohen Kunst des Journalisten und Buchautors, die Legende vom Bau der Pestkapelle, die ich auszugsweise zitiere:

Sie beginnt mit einem Legendentext, in dem es heißt: „Die Pest raste und würgte mit gierigem Maul im Ort weiter. Ließ sich nicht scheuchen, nicht durch Beten und Segnen, nicht durch Schnapstrinken aus großen zinnenen Krügen und durch Räuchern mit Kuhmist. Riss dem stärksten Manne das Werkzeug aus der Hand und tötete den Säugling an der Mutter Brust.“ Was konnte jetzt noch helfen?

Und die Legende berichtet dazu (Broschüren-Text): In ihrer Verzweiflung beschlossen die Esloher, dem Heiligen Rochus eine Kapelle zu bauen. Ihm, der Pestkranke gepflegt hatte; ihm, dessen eigener Körper auch voller Eiterbeulen gewesen war; ihm, der auf wunderbare Weise geheilt worden war. Nicht bequem im Tal wollten sie bauen. Sie bestimmten eine Anhöhe als Bauplatz, das Dorf überragend, Beweis für ihren Gotteseifer. So beschlossen, so getan. Bruchsteine wurden den Berg hinauf geschleppt, „auf dem Ast“, wie man im Sauerland sagt, wenn etwas geschultert wird. Jeder schwerbeladene Gang ein Büßen, ein Bitten, ein Flehen. Jeder Schweißtropfen weihte das Werk. Dann geschah das Wunder: Das Pestwüten erlahmte, der schwarze Tod zog sich zurück.

Gleichzeitig erlahmte auch der Eifer. Die Menschen fragten sich: Müssen wir wirklich weiter Stein um Stein, Balken um Balken hinaufschleppen? In diesen kargen Zeiten? In denen unsere Kinder kaum zu essen haben? Halbfertig stand die Kapelle auf dem Scheitelpunkt zwischen der Kückelheimer Höhe und dem Steltenberg, wie eine offene Rechnung mit dem Heiligen Rochus. Dann der Schock: An einem heißen Sommertag kehrte die Epidemie zurück. Sie meuchelte noch mehr Menschen und noch schneller als zuvor. Zufall? Schicksal? Oder die Strafe für das gebrochene Gelübde? Wer weiß das schon. Jedenfalls beeilten sich die Esloher, ihre Kapelle fertig zu bauen. Das Pestfeuer erlosch und ist nie wieder aufgeflackert.

Ja, Beharrlichkeit! Diese Erzählung wird irgendwie wieder angesichts der Corona-Epidemie aktuell, weil Parallelen bestehen: Mit dem Erlahmen der Pest erlahmte auch der Eifer der Menschen beim Bau der Kapelle. Die Folge war die Rückkehr der Seuche, schlimmer als je zuvor. Wir Menschen neigen auch jetzt dazu, wieder leichtsinnig und sorglos zu werden, sobald die Infektionszahlen schwinden. Die folgenschweren Erkenntnisse machen wir derzeit täglich. Sie werden uns medial berichtet und ins Haus getragen. Wir können uns nur schwerlich dieser Nachrichten entziehen.

Erhaltenswerte Fresken

Aber auch die Kapelle selber erzählt ihre Geschichte. Nachdem Ende der 1960er Jahre wertvolle Fresken (wissenschaftliche Feststellung: „Ein fragmentarisch erhaltener Wandmalereizyklus in gemalter Rollwerkrahmung“) zwischen den Fenstern entdeckt und freigelegt wurden, offenbart sie mit ihren Darstellungen aus dem 17. Jahrhundert die Leidensgeschichte Christi (Passions- und Märtyrerszenen) und die des Heiligen Rochus, der auf eine Pestbeule auf seinem Oberschenkel zeigt. Im Halblicht der Glasfenster entsteht eine besondere Atmosphäre. Sie erweckt zwangsläufig Andacht und Demut beim Betrachter dieser uralten Malerei, deren Ursprung man in der Erbauungszeit 1637 vermutet. Als A. Ludorff, in persona Provinzial-Baurath, Provinzial-Konservator und Königlicher Baurath im Jahre 1908 die Rochuskapelle als Bau- und Kunstdenkmal besichtigte, fiel seine Beschreibung in Unkenntnis der mit einem weißen Anstrich übertünchten Fresken auch dementsprechend nüchtern und sachbezogen aus: „Rochuskapelle, katholisch, Renaissance, 17. Jahrhundert, einschiffig, mit 3/8 Schluß, innen rund. Dachreiter (Glockentürmchen), Holzdecke, Fenster und Eingang rundbogig“.

Die vierzehn Nothelfer

(siehe auch unten: Die Sage von den vierzehn Nothelfern)

Unerwähnt lässt Ludorff die Westempore an der sich sog. Flachschnitzereien befinden. Darunter standen bis zum Jahr 1937 auf einem Brett vierzehn eichene, ca. 50 cm große Nothelfer-Figuren. Diese befanden sich dort, ziemlich unbeachtet, bereits seit 1770. Erst der Maler Professor Schrudde erkannte ihren Wert und gab ihnen eine „zurückhaltende“ farbliche Fassung. Diebe brachen im März 1967 gewaltsam in die Rochuskapelle ein und entwendeten dort vier dieser Holzplastiken. Diese fanden sich jedoch nach einigen Wochen in Lauenförde an der Weser unbeschädigt wieder und konnten zurückgebracht werden. Die vierzehn Nothelfer-Figuren fanden 1979 eine sichere, diebstahlgeschützte Heimat in der neuerbauten St. Isidor-Kapelle in Niedereslohe.

Die Kapelle als Schauplatz für eine Ballade

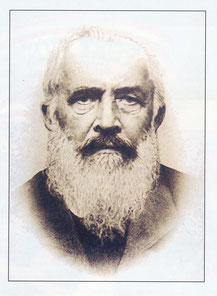

Bekanntheit über Eslohes Grenzen hinaus erhielt die Rochuskapelle durch den im Ort geborenen und aufgewachsenen Dichter Joseph Pape (1831 – 1898). 1857 veröffentlichte dieser erstmals in seinen Gedichten eine örtlich überlieferte Sage, die er in Reime setzte als Ballade vom „Alten Enste“. Die Sage, ohne belegbaren historischen Hintergrund, handelt vom greisen Pfarrer Philipp Wilhelm Enste, der von 1756 bis zu seinem Tode am 1.9.1788 Seelsorger des Kirchspiels Eslohe war. Enste, der ob seines heiligen Wandels in der ganzen Umgebung gerühmt wird, erhält – in der Sage – zur Morgendämmerzeit von schreckverstörten Hirten die Nachricht vom nächtlichen Geläut in der Rochuskapelle. Doch der Pfarrer vertröstet sie und schickt sie zurück zu ihren Weiden.

Der Spuk wiederholt sich mehrmals, bis die Herden vom unerklärlichen Geläut scheuen. Schließlich begleitet der Alte Enste, ausgestattet mit Stab, Brevier und Schlüssel, die laut betenden Hirten zum „Haldenkirchlein“. Dort angelangt, klopft Enste mit mutiger Nachfrage an die Tür der Kapelle und erhält Antwort von der „Armen Seele“ eines Priesters. Dieser gesteht ihm, das Messopfer zu Lebzeiten gekürzt zu haben und deshalb ohne göttliches Licht zu sein: „Gleich dir ein Priester war ich, doch achtlos heil’ger Pflicht. Ich kürzte Gottes Opfer, drum fehlt mir Gottes Licht.“ Enste schließt die Pforte auf, dient der Priesterseele drinnen als Ministrant die Messe und erhält daraufhin den Segen der nunmehr erlösten Armen Seele, die ihn zur ewigen Ruhe einlädt.

Historische Fotos rund um die Rochuskapelle (C) DampfLandLeute-Museum in Eslohe

Der kann aber noch nicht folgen, weil er eine neue Kirche bauen will. Fortan glänzt sein greises Haar wie Silber und sein Antlitz war so ehrwürdig, dass kein Mensch, dem er bei seinen Bettelgängen begegnet, eine Spende zum Kirchenbau versagten will. So wird die neue Pfarrkirche ins Werk gesetzt (und 1783 tatsächlich fertiggestellt). Beim Kirchweihfest findet man den greisen Pfarrer im grün geschmückten Gotteshaus tot auf seinem Betstuhl. Die mit seiner Hilfe erlöste Priesterseele hat ihn in die Seligkeit geholt.

Pfarrer Enst, ein heiligmäßiger Mann

Soweit in Kürze der Inhalt von Papes Ballade über den Alten Enste. Grundlage ist die Erzählung des Esloher Bürgers, namens Ferdinand Hallmann, der zu seinen Lebzeiten den Pfarrer noch kennengelernt hatte. Hallmanns Überlieferung gab Pape den Stoff zu seinem Werk. Diese zeigt gerade in ihrem „sagenhaften“ Gehalt, in welchem Ruf der alte – reale - Enste in der Gemeinde stand: Er galt für einen „heiligmäßigen Mann“, so schilderte es der in Niedereslohe gebürtige Pastor Hesse in einem Brief vom 12. Februar 1888.

Auch die Kapuzinermönche in Klosterbrunnen, deren Pfarrer Enst viele Jahre ein „sehr eifriger, gefälliger und zuverlässiger Geistlicher Vater“ war, beschreiben in ihren Analen einen guten Freund und Förderer der Glaubensgemeinschaft im Homert-Gebirge, der dort große Achtung genoss.

Joseph Pape erklärte später, auf den Wahrheitsgehalt seines poetischen Werkes angesprochen: „Es ist veranlasst durch Kindheitserinnerungen, denen ich möglichst getreu gefolgt bin, für die ich aber keine anderen Autoren weiß als den Volksmund in meiner Kinderzeit. Ich erinnere mich, dass ich wegen der fraglichen Sage der Rochuskapelle immer nur mit Grauen genaht bin.“

Gesichert ist übrigens, dass Pfarrer Enste nicht plötzlich, sondern an einer Lungenentzündung gestorben ist, versehen mit den Sakramenten durch seinen Vikar namens Engelhard.

Die „Mescheder Zeitung“ nahm sich des Themas in ihrer Ausgabe vom 26.09.1930 an und schließt ihren Artikel mit dem Wunsch: „Mag es nun sein, wie es will. Diese unstreitig erbaulich schöne westfälische Dorfgeschichte, die die Rochuskapelle auf einsamer Höhe mit etwas Geheimnisvollem umgibt, soll und möge auch unseren Nachfahren erhalten bleiben.“

Überhaupt sind die vielen Glaubenszeichen im christlichen Abendland, wie Kirchen, Kapellen, Bildstöcke und Kreuze nicht nur der Tradition wegen erhaltenswert. Sie bezeugen unseren Christenglauben und erinnern in unserer unsteten Zeit, in der alles in Zweifel gezogen wird, an unsere Grundwerte.

Unsere Gotteshäuser sind wertvolle Kulturgüter und bezeugen den innigen Christenglauben unserer Vorfahren, die darin Halt und Trost in schwierigen Zeiten fanden, auch wenn die Kirche als Institution sich oft an den Menschen versündigt hat. Es lag nicht am Glauben.

Die Sage von den Vierzehn Nothelfern

aus: Sagen des Kreises Arnsberg Heft 5 – Ausgabe 1954 von Schulrat Klemens Plümpe

Ein Bursche aus Wenholthausen freite ein Mädchen in Hellefeld. Daher ritt er des Öfteren durch die wilde Homert zu seiner Braut. Als er spät abends auf seinem Heimweg am dunklen Eimberge vorbeiritt, tauchte plötzlich ein Bauer neben ihm auf. In gebückter Haltung trug er einen schweren Stein auf der Schulter. Trotzdem versuchte er, mit dem Pferde Schritt zu halten. Der Bauer stöhnte unter der Last und jammerte herzerweichend: „Wohin soll ich ihn setzen? Wohin soll ich ihn setzen?“ Weil er einen Grenzstein widerrechtlich und im Geheimen versetzt hatte, konnte seine Seele seit Jahrhunderten keine Ruhe finden. Als plötzlich der Mond sein bleiches Licht auf den Fremden warf, scheute das Pferd und warf seinen Reiter ab. Der Spuk war verschwunden, aber dem jungen Burschen waren die Knochen so zerschlagen, dass er nicht mehr in den Sattel zu kommen wusste. Die Unglücksstelle war unweit der „Vierzehn-Nothelfer-Kapelle“ vor Grevenstein. Der Bursche stellte sein vergebliches Bemühen ein und betete inständig zu den vierzehn heiligen Nothelfern. Dann wagte er einen neuen Versuch. Als er sich mit seinen schwachen Kräften nur eben über den Boden erhoben hatte, flog er von unsichtbarer Hand gehoben über sein Pferd hinweg und landete im jenseitigen Straßengraben. Da sagte er zu sich selbst: „Man merkt, dass alle Vierzehn geholfen haben; einer hätte genügt!“